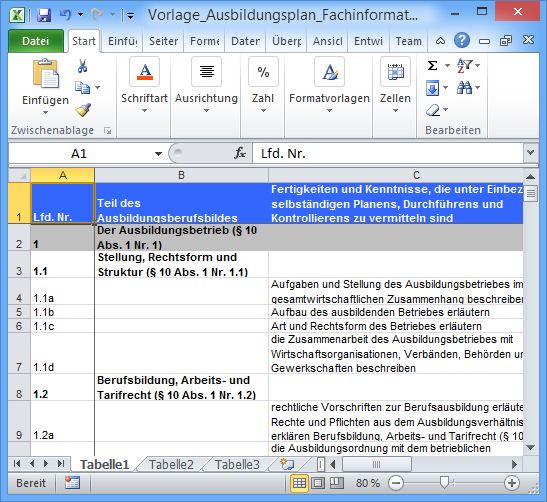

Heute schreibe ich mal etwas zur Vorstellung des Ausbildungsbetriebs in der Projektarbeit. Die Kurzversion: Niemanden interessiert das! ![😉]()

Viele Prüflinge beginnen ihre Projektarbeit (Projektdokumentation und -präsentation) mit der Vorstellung des Ausbildungsbetriebs. Grundsätzlich ist das auch völlig in Ordnung. Man absolviert die Ausbildung ja nicht im luftleeren Raum, sondern bekommt (hoffentlich) Unterstützung durch eine/n kompetente/n Ausbilder/in im Betrieb. Und da ist es auch angebracht, ein paar Worte über das Arbeitsumfeld und das Ausbildungsunternehmen zu verlieren. Allein schon, um als Prüfer besser einordnen zu können, warum genau dieses Abschlussprojekt gewählt oder ausgerechnet mit genau jener Programmiersprache entwickelt wurde, ist ein wenig Kontext sehr hilfreich.

Die Projektarbeit dient nicht der Werbung

Leider übertreiben nicht wenige Prüflinge die Vorstellung ihres Arbeitsumfelds aber ein wenig und gleiten schon fast in die Werbung ab. Da werden mehrere Absätze über das tolle Unternehmen formuliert (oder aus Werbebroschüren kopiert) und minutenlang Hochglanzfolien über die – natürlich weltmarktführenden – Produkte gezeigt.

![Teaser Unternehmen Teaser Unternehmen]()

Foto von bogitw

Das mag alles stimmen und teilweise sogar beeindruckend sein (wobei viele Prüfer ja in einem ähnlichen Umfeld arbeiten und es ihnen daher erfrischend gleichgültig ist), aber leider nicht in dem Sinne, dass ich einem Prüfling aus einem tollen internationalen Unternehmen eine bessere Note geben würde als einem aus einem kleinen Betrieb aus der Region. Denn das Arbeitsumfeld ist keine Leistung des Prüflings. Mit ein wenig Glück könnte jeder andere Prüfling auch in einem tollen Unternehmen arbeiten. Warum sollte das bei der Bewertung eine Rolle spielen? Im Gegenteil: Es darf sogar keine Rolle spielen, in welchem Betrieb der Prüfling arbeitet. Es ist ausschließlich die Leistung der Projektarbeit zu bewerten.

Auch wenn ich weiß, dass einige Chefs die Hochglanzfolien in der IHK-Projektpräsentationen sehen wollen, kann ich nur jedem Prüfling raten, gut abzuwägen, ob das so sinnvoll ist. Denn der Chef verteilt nicht die Noten. Und es soll dem Prüfungsausschuss auch keine Lösung verkauft werden, sondern es handelt sich um eine Prüfungssituation. Also denk lieber einmal mehr darüber nach, ob du anstelle der nichtssagenden Inhalte nicht besser deine eigene Leistung in den Vordergrund stellen solltest.

Die Lebensgeschichte des Prüflings ist irrelevant

Ähnlich ist meine Meinung zur Lebensgeschichte der Prüflinge. Es mag interessant und auch wirklich bemerkenswert sein, wenn sich jemand in einem jahrelangen Kampf von ganz unten hochgearbeitet hat und nun bald Fachinformatiker ist, aber auch diesen Umstand kann ich bei der Notenfindung leider nicht berücksichtigen. Genauso wenig fließt in die Note ein, dass man vorher schonmal „was anderes“ gemacht hat, oder nebenbei noch studieren geht. Das sind alles wichtige Informationen – für den Prüfling. Aber in der Prüfung hat das nichts zu suchen.

Also halte deine Vorstellung kurz und knapp und nenne besser nur die wichtigste Information: deinen Namen. Denn ja, ich habe auch schon Präsentationen gesehen, bei denen sich der Prüfling nicht vorgestellt hat. Das geht natürlich auch nicht.

Was wirklich zählt

Doch genug des Rumhackens auf der Vorstellung von Unternehmen und Prülfing. Was sollte man denn nun stattdessen machen?

Meiner Meinung nach sollte der Fokus – sowohl bei der Projektdokumentation, als gerade auch bei der Projektpräsentation – auf der Darstellung der eigenen Leistung liegen. Ich muss als Prüfer bewerten, ob ich den Fachinformatiker vor mir auf echte Projekte loslassen kann. Und dafür muss ich sehen, welche Leistung er oder sie bringt. Mich interessiert das planvolle Vorgehen des Prüflings, die methodische Softwareentwicklung, die Einhaltung der Restriktionen (Kosten, Zeit, Ressourcen), die Qualitätssicherung, der Einsatz moderner Technologien.

Die unfassbar tollen Produkte des Unternehmens, die siebenunddreißig Auslandsstandorte, die verschiedenen Stabsstellen im Unternehmen, die Einordnung der IT-Abteilung ins Organigramm, die Namen der Chefs und die Bilanzsumme. Das sind alles Dinge, die mich nicht interessieren. Weil sie mir in keiner Weise ein Bild davon vermitteln, ob der Prüfling programmieren kann.

Dass man die Ausbildung in einem renommierten Unternehmen absolviert hat, bedeutet nicht automatisch, dass man auch etwas dabei gelernt hat. Ich kann auch für viel Geld an einer Elite-Universität studieren und trotzdem in der Vorlesung nur aus dem Fenster schauen. Ich persönlich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden, wie toll das Unternehmen ist. Für mich zählen die individuellen Kompetenzen des Prüflings.

Kostbare Ressourcen nicht verschenken

Die Vorgaben der IHKen zur Abschlussprüfung sind relativ strikt: 15 Seiten Projektdokumentation und 15 Minuten Projektpräsentation (die Werte können für deine IHK abweichen). Wer ein 70-stündiges Projekt mit diesen knappen Ressourcen optimal dokumentieren will, muss sich – wenn das Projekt einigermaßen anspruchsvoll war – schon sehr stark einschränken. Warum sollte man darüber hinaus noch kostbare Seiten oder Minuten für Inhalte verschwenden, die nichts zur Notenfindung beitragen und die nicht unterstreichen, dass der Prüfling ein guter Softwareentwickler ist?

Die Vorstellung des Ausbildungsbetriebs und des Prüflings sind Pflichtprogramm in jeder Präsentation. Aber sie sind eben auch nur Pflichtprogramm. Mit einer tollen Unternehmenspräsentation kann ich als Prüfling nichts gewinnen, aber mit einer schlechten Punkte verlieren. Sie muss einfach vorhanden und angemessen sein, aber das war’s dann auch.

Negativbeispiele

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich einige Praxisbeispiele für weniger gute Unternehmenspräsentationen vorstellen. Das Highlight war eine fast 5 Minuten lange Vorstellung des Ausbildungsunternehmens mit Organigramm, Einordnung der Abteilung in das Gesamtunternehmen, namentlicher Nennung der Kollegen, Rundlaufplan des Azubis durch die Abteilungen und selbstverständlich der Aufzählung aller Standorte in China, Afrika usw. Das war fast ein Drittel der gesamten Präsentationszeit, das hier für völlig irrelevante Inhalte verplempert wurde. Selbstverständlich reichte die restliche Zeit nicht mehr aus, um wirklich interessante Dinge zu zeigen, wie z.B. die Amortisationsrechnung oder Screenshots der Anwendung.

Ein weiterer Prüfling bekam wohl Provision von seinem Chef. Anders kann ich mir nicht die ausufernde, detaillierte Präsentation verschiedenster Produkte des Unternehmens erklären, die mit dem eigentlichen Projekt nichts zu tun hatten. Da wurden Hochglanzbilder gezeigt und die positiven Eigenschaften der erstklassigen Waren angepriesen. Aber ein Klassendiagramm wurde nicht gezeigt. Auch die Kostenrechnung des Projekts fehlte leider völlig.

Meine Empfehlung

Ich empfehle meinen Azubis und Studenten, die Vorstellung des Prüflings und des Ausbildungsunternehmens als das zu sehen, was es ist: ein (relativ unbedeutender) Pflichtteil des Abschlussprojekts.

Wichtig ist, dass dem Leser der Dokumentation und dem Zuschauer der Präsentation der Kontext des Projekts deutlich wird und alle für das Verständnis des Projekts wichtigen Rahmenbedingungen klar werden. Das bedeutet, dass in der Projektdokumentation 1-2 Sätze als allgemeine Einführung zum Unternehmen reichen und in der Präsentation dafür lediglich 1 Folie reserviert werden sollte.

Beispiel:

Die Pfefferminzia AG ist eine private Krankenversicherung mit Sitz in Berlin, die Krankenvoll- und -zusatzversicherungen vertreibt und zur Zeit ca. 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Dazu kann man dann ein nettes Bild des Gebäudes – oder noch besser (weil emotional ansprechender) – der Belegschaft zeigen und der Pflichtteil ist abgehakt. In der Dokumentation könnte man noch ein paar weitere Rahmendaten wie den Jahresumsatz nennen (oder was auch immer der Chef noch gerne untergebracht hätte).

Wenn jetzt noch für das Projekt relevante Details folgen, ist das völlig in Ordnung. Es kann also z.B. die Problematik, die zur Umsetzung des Projekts geführt hat, geschildert werden:

Die Pfefferminzia AG erfasst die Urlaubsanträge der Mitarbeiter in der IT-Abteilung in einer Excel-Tabelle, die der Abteilungsleiter mehrfach pro Woche bearbeitet. Nach der Genehmigung des Urlaubs verfasst er manuell für jeden Urlaubsantrag eine Mail an die Personalabteilung, die den Urlaub im SAP-System des Unternehmens – ebenfalls manuell – erfasst. Danach werden die Anträge…

Diese Beschreibung dient dem Verständnis der Aufgabenstellung (falls das Projekt die Entwicklung einer webbasierten Urlaubsantragsverwaltung zum Thema hatte) und ist absolut sinnvoll für die Prüfer, um die Komplexität und Notwendigkeit des Projekts bewerten zu können.

Wird jedoch eine generische Software entwickelt, die auch in jedem anderen Unternehmen Einsatz finden könnte, ist eine weitere Vorstellung der Betriebsinterna uninteressant.

Checkliste

- Prüfling und Ausbildungsunternehmen kurz (=so wenig wie möglich, so viel wie nötig) zu Beginn der Dokumentation/Präsentation vorstellen.

- Eckdaten: Name, Branche, Anzahl Mitarbeiter, ggfs. Umsatz.

- Bei der Präsentation: Möglichst visuell präsentieren und nicht in Form von langweiligen Punktlisten. Firmenlogo und/oder Name zusätzlich auf letzter Folie platzieren (bitte nicht auf jeder Folie).

- Darüber hinaus alle für das Verständnis der Aufgabenstellung wichtigen Informationen nennen oder gar im Detail vorstellen (z.B. mit EPK, Aktivitätsdiagramm usw.).

Fazit

Ich gebe zu, dass ich diesen Artikel etwas provokant geschrieben habe. Aber ich habe leider schon so viele Projektpräsentationen gesehen, die aufgrund einer völlig unsinnigen Schwerpunktsetzung schlecht bewertet wurden, dass es mir ein persönliches Anliegen ist, diesen Missstand zu beheben. Deswegen sage ich noch einmal ganz deutlich: Dein Unternehmen ist mir völlig egal. Ich will deine Leistung sehen.

Und wenn ich tatsächlich einmal mehr über ein Unternehmen wissen will, dann frage ich dich. Aber nach der Prüfung.

Wie würdest du dich und dein Unternehmen in der Abschlussprüfung vorstellen? Oder liegt die Prüfung schon hinter dir und du kannst deine Erfahrung schildern? Oder macht dein Unternehmen vielleicht sogar Vorgaben für „Firmenfolien“? Schreib mir gerne einen Kommentar.